[台灣新聞雲報]記者王俊欽/桃園報導

桃園市議員于北辰在議會中指出,桃園交通正面臨從「被動顯示」到「主動感應」的重要轉型階段。他多年追蹤「紅綠燈倒數計時器」與「AI智慧號誌」的推動進度,認為兩者雖名相似、但本質完全不同,代表交通智慧化的兩個層次。

于北辰議員表示,「紅綠燈倒數,是讓駕駛知道還要等多久;AI智慧號誌,則是讓號誌自己知道要不要再等。」目前許多路口的紅綠燈仍採固定制,無論車多或車少,時間都維持約90秒,無法即時反映實際車流。

他指出,真正的AI智慧號誌應能透過感測器與影像辨識,即時判斷車流狀況。例如車少時自動縮短紅燈、車多時延長綠燈,讓交通更加順暢、等待更合理。「不塞也是九十幾秒、塞車也是九十幾秒,這樣就不叫智慧。我們要的是會學習、會調整、會互相配合的系統。」

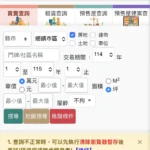

于北辰議員進一步說明,桃園市自108年起導入AI智慧號誌系統,由交通局主導並獲交通部補助,至今已有超過90處路口完成建置。根據統計,平均可降低停等延滯19%、旅行時間縮短5%。不過,這些系統多集中於主幹道或交流道周邊,市區生活圈如中路、春日、經國、藝文特區等地仍有改善空間。

未來三大建議方向

一、全區資料整合化

建立中央資料平台,整合AI號誌、紅燈倒數、行人警示與交通監控影像,讓交通局可即時掌握全市車流,統一調控。

二、系統自動學習化

將AI號誌判斷邏輯雲端化,讓系統依每日車流自動優化設定,而非仰賴人工修改。

三、設備全面感應化

推動主要幹道與生活圈路口全面裝設感測器與AI影像辨識裝置,讓AI能「看到真實車況」,實現真正的智慧反應。

于議員最後強調,AI智慧交通的發展應如特斯拉的系統更新一樣,「不該是出問題才修,而是隨時能自動優化。」

他指出:「桃園不缺科技,而是缺整合。我們要讓AI交通像特斯拉一樣,能自我學習、主動更新、持續進步,讓市民每天在紅綠燈前,都能感受到智慧的改變。」

這篇文章 從秒數紅綠燈到AI智慧號誌 于北辰議員對桃園交通要走向動態調整的新階段 是由 台灣新聞雲報 提供。