編輯中心

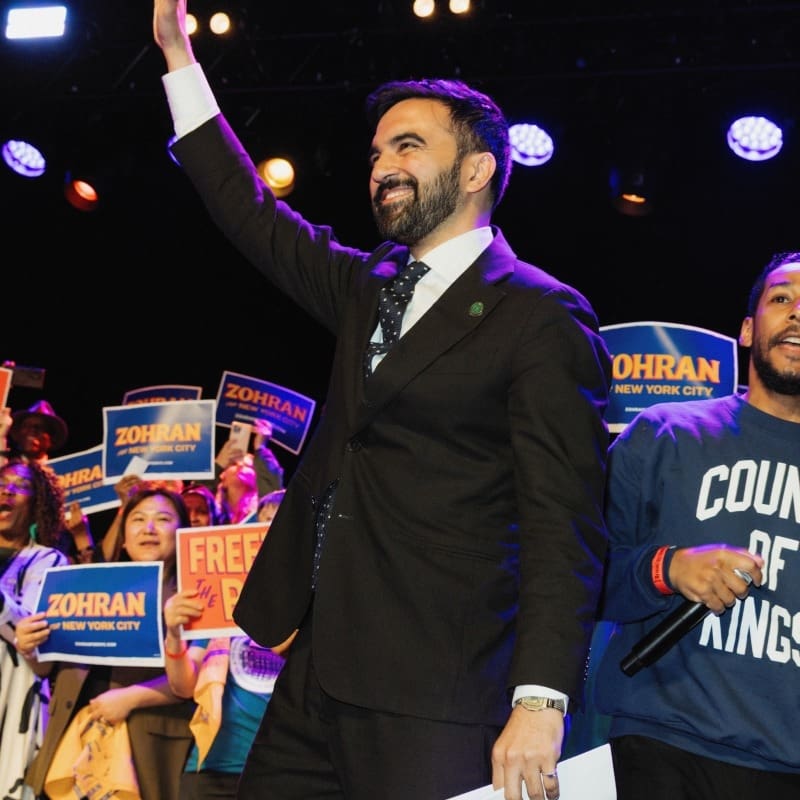

紐約市長選舉出現歷史性轉折。年僅34歲、信奉社會主義的祖蘭・曼達尼(Zohran Mamdani)以50.4%的得票率勝出,成為紐約史上首位穆斯林社會主義市長。他以一句「生活本不該這麼難」(Life shouldn’t be this hard)貫穿整場選戰,提出調高富人稅、凍結租金、將最低薪資提高至30美元、推動免費公車與公辦雜貨店,以及普及托育服務等政策。這些主張在傳統媒體眼中頗具「激進」色彩,卻意外喚起年輕族群與中低收入階層的強烈共鳴。

這場勝選不僅是一場地方政治的翻轉,更象徵美國社會主義思潮的再度抬頭。長期以來,美國政治以資本主義與自由市場為核心價值,但近年貧富差距擴大、生活成本飆升、房租與醫療壓力高漲,使得「社會主義」不再是禁忌詞。曼達尼的當選,讓原本象徵「全球民主燈塔」的紐約,出現一位以基層為號召的左翼領袖,對全國政局帶來不小震撼。

根據選舉資料,25至35歲選民投票率創下歷史新高,成為曼達尼勝選的關鍵。許多年輕選民對民主黨長年以來「提高就業率、擴大福利」的溫和論述早已感到厭倦。他們認為資本主義結構無法改善勞工處境,轉而尋求政府能「介入經濟、主導分配」的民主社會主義模式。輿論因此形容曼達尼的崛起是一場「社會主義衝擊波」(Socialist Shockwave),象徵民主黨內極左翼正式進入權力舞台。

外界評論認為,曼達尼的成功不僅是個人勝利,更代表一種新政治世代的出現。他的崛起不同於蘇聯或中國等在貧困環境中誕生的社會主義革命,而是發生在全球最富裕的資本主義都市中心——紐約。這使社會主義首次在發達社會中以制度化、選票合法化的方式嶄露頭角,也為未來美國地方治理提供了新的政治實驗場。

與此同時,美國全國政治的權力格局也出現微妙變化。加州州長紐森(Gavin Newsom)在接受CBS《週日晨間》(Sunday Morning)節目訪問時首度鬆口,表示將「認真考慮」參選2028年總統大選。他坦言:「會!如果我說不會,那就是在說謊;而我不會說謊。」這番話意味著民主黨正尋求在拜登之後,找到兼具進步形象與中間路線的新領袖。

然而,曼達尼雖因出身外國而依美國憲法無法競選總統,但他的政治策略與社會主義式民生訴求,無疑已成為民主黨內部可供借鏡的「新模板」。在川普帶領的共和黨強化「民粹愛國」路線、鎖定白人中下層選民的同時,民主黨若能有效轉化基層經濟焦慮、提出具體社會改革方案,將有機會重新凝聚年輕與弱勢族群的支持。

川普過去倚賴「紅脖子」選民(Rust Belt勞工階層)崛起,但因貿易戰與關稅政策重創農產品出口,這一族群的經濟利益受到打擊。若民主黨能以社會主義式的「經濟再分配」政策回應這些人的不滿,美國政治版圖恐將出現意想不到的重組。

當地方層級的選舉已出現左傾跡象,美國或正走向一條不同以往的政治道路。社會主義不再只是學院辯論中的理論,而成為城市治理的現實選項。若未來紐約的政策實驗能成功改善貧富差距、降低民生壓力,它將成為全美進步派的範本;反之,若陷入財政困局或行政效率低落,也可能再次激化保守派的反彈。

美國民主制度的彈性,正體現在這種思想碰撞與制度試驗中。當「生活本不該這麼難」成為政治口號,這不僅是紐約的呼聲,也反映全球資本主義社會中日益擴大的民生焦慮。美國會因此成為社會主義國家嗎?或許言之尚早,但這場「社會主義衝擊波」無疑已在美國政治中留下深刻印記,值得世界持續觀察。(前民眾日報資深記者 屈文峰)

※以上言論不代表本報立場※

此篇文章最開始出處為: 紐約出現社會主義市長 美國要變天?