編輯中心

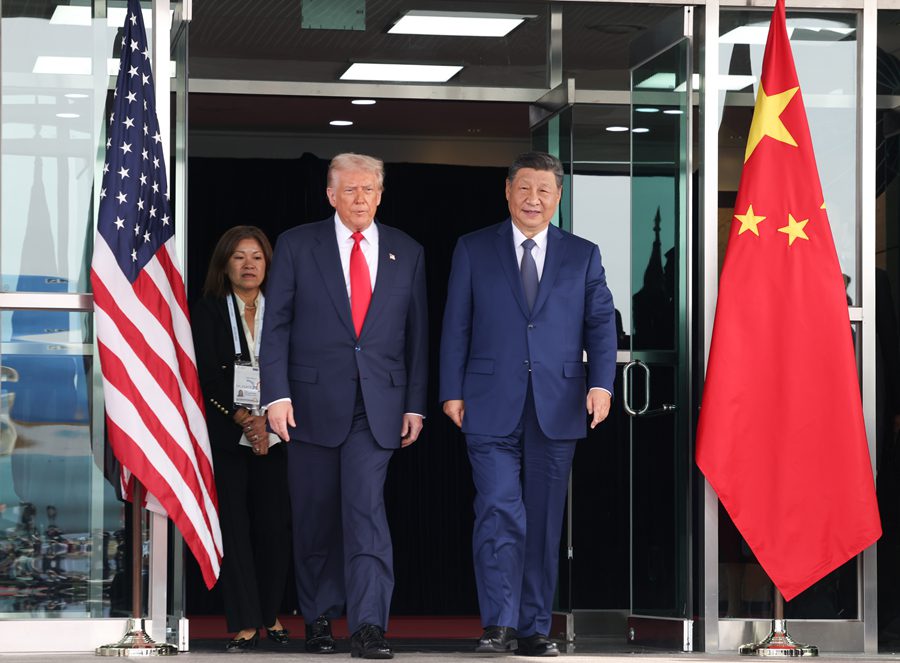

中美領導人在韓國釜山進行約一小時四十分鐘的閉門會談,雙方均以正面語氣評價成果。縱然外界未見重大協議出台,這場對談卻非徒具形式。相較於具體共識,更關鍵的是雙方各取所需,在敏感時局下取得一段珍貴的「戰略喘息」。這不是為了解決所有問題,而是避免問題迅速惡化失控。

面對全球競爭態勢快速變化,中美如今都不願將局勢推向臨界點。北京希望避免華府因內政壓力與體制摩擦做出冒進決策;華府則需要在外交層面維持穩定,才能暫時緩解內外焦慮。這場會談既是象徵,也是現實:象徵兩強尚可保持理性節奏,現實是時間與結構正在重塑力量對比。

美國的制度韌性與信任危機並存

當前美國國債突破 48 兆美元,再度引發金融界憂慮。美元仍具全球儲備貨幣地位、金融機構與國際秩序依舊依賴華府運行,這是其深厚的制度資本。但政治極化、預算僵局與行政機關可能停擺的新聞一再上演,也讓外界質疑制度信任是否正被抽空。

川普政府在此時高調啟動亞洲行程、發出強硬核武與軍事訊號,看似展示強勢,實則反映焦慮。美國希望維持全球主導地位,但科技供應鏈重構、軍工產能不足、稀土依賴尚未解決,使美方深知自己正面臨時間壓力與競爭瓶頸。

在內政無法迅速化解時,外交便成為轉移壓力與穩住戰略框架的工具。這場會談更多是美國在尋求戰略緩衝,避免對抗升溫至不可控範圍。

北京的策略:避免逼敵過度焦躁

外界經常以零和框架理解中美競爭,卻忽略北京此時採取的是「不急、不躁、不誤判」的長線戰略。中國並未期待一步到位改變國際秩序,而是尋求把握時間優勢,讓結構變化自然累積效應。

當美國面對財政壓力、政治分歧、全球供應鏈重塑挑戰之際,北京並未選擇「趁虛而入」,反而採取「緩施壓力、延長消耗」策略。這並非缺乏野心,而是建立在戰略冷靜與自信之上:若對方因焦慮做出錯誤判斷,反將引爆衝突與不可預期風險。

北京理解,最危險的霸權不是衰落的霸權,而是不願面對衰退的霸權。與其逼迫,不如避免誤判與擦槍走火,等待長期競爭結構逐步轉變。

這場釜山會談,就像圍棋高手在關鍵棋局中選擇厚勢布局,以時間博弈,換取戰略主動。

核風險、供應鏈、軍備:真正的議程在台前之外

會談未公布大量細節,但外界普遍認為討論焦點不在貿易或大豆,而集中於科技供應鏈安全、軍事誤判管控與核風險管理。當前全球高度緊繃,任何意外都可能引發連鎖反應。

因此,這場會面本質在於:建立最低限度的戰略穩定;為科技與供應鏈競爭劃定安全欄杆;防止誤判與軍事衝突升級;維持溝通機制避免失控挑釁。

換言之,不是突破,而是止跌;不是談判終點,而是風險管理起點。

真正的勝利,是歷史的耐心

釜山會談沒有宏大宣告,卻意義深遠。它向世界傳遞了一個信號:即便競爭激烈,中美仍願意留下一道安全閥,避免世界被焦慮與誤判推向深淵。

眼下局勢呈現三大趨勢:1、中美仍在尋找可管理的競爭節奏;2、美國內部矛盾短期難解,外交需穩盤;3、中國選擇時間與耐心,而非衝撞與逼迫。

當全球力量版圖正經歷深層重塑,最致命的不是敵意,而是誤判;最重要的不是一時輸贏,而是歷史走向。北京押注的不是一場勝利,而是一段時代。(前民眾日報資深記者 屈文峰)

※以上言論不代表本報立場※

此篇文章最開始出處為: 中美釜山會談 互不冒進的「歷史耐心賽」